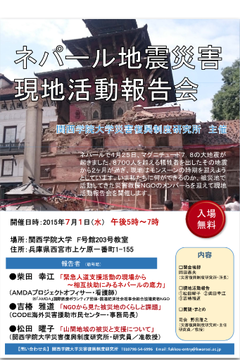

2015年4月25日15時11分(現地時間11時56分頃)、マグニチュード7.9の大地震が発生した。死者8700人以上の犠牲者を出した地震から2ヵ月経過し、現地はまもなくモンスーンの時期であり、今後私達に何ができるかを考える『ネパール地震災害現地活動報告会』に、プレゼンターとして関西学院大学に行ってきました。

報告会の構成は、現地で活動してきた関西学院大学災害復興制度研究所の准教授・CODEの事務局長と私の3人で各30分ほどの現地の報告、そして質疑応答の時間でした。

参加者は、関西学院大学の学生、NGO/NPO関係者です。

CODEの事務局長のお話の中で、CODEの理念とAMDAの理念も同様であり、『困った時はお互い様』として現地での活動を通して、支援をする方と支援を受ける側のお互いが学びあっていると話された。

また、ネパールは英語教育に得に力をいれており、優秀な人材8人に1人は、海外に進出している。そのためネパール国内でなかなか優秀な人材の確保が難しい状態であり、国民性としては、独立心や自立心が強く、政府をプッシュする傾向があるようです。今回の地震を機に、ネパール自身が、自らの文化、暮らしを見つめなおし、誇りをもてるような支援をしていきたい。と話された。この課題は、日本国内でも同様の課題であり、世界の共通課題だと実感し、国民全体でこの共通課題を考えていかなければならないと強く思いました。

ドイツや海外のNGO/NPOなどは、定期的の会合があり、お互いに意見交換を行い、お互いに支えあっているそうです。日本国内でも、こういう取り組みを行い、国民全体で、様々な問題を解決して平和の国にしていきたいと深く感じました。そのためには、まず身近な問題に対して関心を持ち、行動をすることが重要であると考えています。

また、質疑応答の時間では、学生の一人が『支援のゴールは何ですか?どこまでするのですか?』の発言が印象的でした。災害発生直後から時間経過とともに支援のニーズも変わっていき、そのニーズにあわせた支援が必要です。私達は発生直後からローカルイニシアチブのもとで活動しています。現在は、震災後約3ヵ月経過しており、精神的に問題を抱えている人々が増えてきており、AMDAと現地のカウンターパートと協働で、精神ケアを中心に支援を継続しています。

AMDA 柴田 幸江