インド担当 岩尾智子

母子保健事業 〜栄養不足との戦い〜

「コロナ禍でお母さんたちへの食糧支援を継続しているのは素晴らしい。ただ、ヘモグロビン値が低いなど栄養不足の妊産婦がコロナ禍以前に比べて増加している。結果、リスクの高い出産になったり、未熟児など虚弱な赤ちゃんの出生も増えている」とAPCで妊産婦健診を担当する地元医師から話がありました。APCでは経済的理由から注射用鉄剤の治療を受けられない妊婦には治療費を支援し、処方があった妊婦には栄養補助剤を提供しています。加えて、9月からは食糧支援の回数を月1回から2回に増やし、お母さんが元気な赤ちゃんを出産できるよう応援しています。妊娠5か月目の妊婦は「コロナ禍で夫はホテルでの仕事を失いましたが、2か月前からコックとして働き始めました。食糧を買うお金がままならないこともあり、食糧支援は本当に助かっています」と話しました。

食糧支援

感染再拡大により住民の生活がさらに困窮していたことから、AMDAは関連団体である日本インド友好医療センター信託財団とゼンアミタッブ福祉信託財団の三者合同で支援を行うことを決定。7月24日、学校周辺地域に住む300の貧困世帯に米、小麦、ジャガイモ、レンズ豆、大豆、調味料などの食糧に加えて、石鹸などの衛生用品も配布しました。同福祉財団のヴィクラム事務局長は、「観光が主な収入源であるブッダガヤではこの2年間、客足は途絶えたまま。失業した貧しい人は、日々の食事もままならない状態が続いている」とした上で、「日本の支援者に心から感謝を申し上げたい」と述べました。

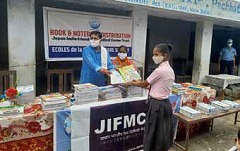

学校支援

ラジェッシュ事務局長は「例年であれば教科書やノートの費用は学校と児童生徒の親が各々50%負担しています。しかし、今年は失業により費用負担ができない、と多くの親御さんから聞いていました。そこでAMDAに支援をお願いしました」と経緯を説明。女子生徒は「父は失業中ですが、この学校が支援してくれるので学校に通えます。そうでなければ私はどこかで物乞いをしていたかもしれません。(教科書代が払えないため)今年は教科書を手にできると思っていませんでした。本当にありがとう」と話しました。