スマトラ島沖地震被害・緊急救援活動 15年ぶりの活動

AMDA ERネットワーク登録 渕崎 祐一 医師(神経内科)

被災者を診療する渕崎医師

子どもたちが、わっと私たちを取り囲みます。前から後ろから顔をのぞき込み、聴診器や血圧計を触ってみたり・・・仮設テントの移動診療所での診療は、たいていこうして始まりました。

ここは、インドネシアスマトラ島西スマトラ州の州都パダン近郊の小村です。2009年9月30日に起きたM7.9の大地震による災害を受けて、AMDAが緊急医療援助にいち早く動きました。たまたま勤務が手空きだったので、私も召集に応じてこのように参加したようなわけです。思えば私にとって発展途上国でのフィールドワークは、1994年ルワンダ紛争のとき、これもやはりAMDA主催だったザイール難民キャンプ以来、実に15年ぶりでした。

子どもたちの好奇心を親たちがなだめて、場がいくらか落ち着きを取り戻すまでに流れる短い時間・・・この何ともいえないぬくもりを孕んだひとときが、フィールドワークの感覚がよみがえってくる瞬間のひとつでした。

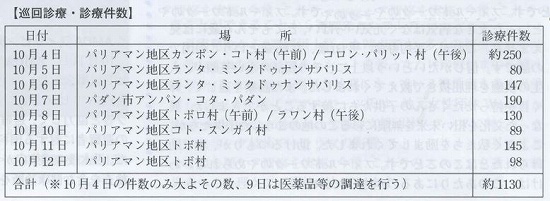

このたびAMDA本部とインドネシア支部との混成医療チームが、10月1日から現地に入って準備を始め、4日からは10人余りのスタッフが被災した村々を8日間にわたって巡回しました。

バナナと椰子がどこまでも続く森の中を、細い道がつなぐ村から村へと、私たちは日によって場所を変えながら診療を続けました。民家の多くは、日干しレンガと土で側壁を囲いトタン板で屋根を葺いた簡単な構造の平屋です。村によってはその大多数が倒壊していました。また全壊を免れた場合でも、余震による二次災害を恐れて、ほとんどの住民が自宅の庭でのテント生活を余儀なくされていました。この季節のインドネシアの夜は日本の夏の熱帯夜よりよほど凌ぎやすいので、風邪をひいている人が多く見られたのは、こうしたテント生活が原因のひとつかと思われます。この地の人々はいくら暑くても平気なかわりに、涼しさは応えるのでしょうか。

2004年にスマトラ島沖で起きた歴史的なインド洋大地震大津波では、ご存じのように死者22万人以上という甚大な被害がでました。このたびの地震ではこれほどではなかったのですが、それでも最終推定死者数1,100人以上、負傷者数3,000人余、家屋の倒壊数10万戸といわれています。現地には各国の支援団体が入って、あらゆるサポートを展開していました。ヨーロッパの国々をはじめとして、トルコ、ロシア、中国も支援の手を差しのべていました。例えば、食料・テントの配給や医療提供はもとより、オーストラリア軍は海水の淡水化プラントを持ち込んでインド洋から大量の生活水を供給していました。

しかしどんなに支援を受けても、被災者のダメージがすっかり拭われるわけではありません。とくに健康や先行きに対する不安が原因と思われるうつ状態が、診療の現場で目立ちました。このことは、災害精神医学ともいうべき分野からの地道な対応が必要であることを、私たちに教えています。

さてインドネシアでは、その約90%がイスラム教徒です。私たちの日常も、このお国柄に無縁というわけにはいきませんでした。たとえば診療の最中に、インドネシアのスタッフがそっと席をはずすことがありました。イスラム教徒に課せられた、日に5度のお祈りの時間だというのです。また私は滞在中、毎朝4時コラーンの朗詠に起こされて睡眠不足に悩まされました。ご存じのようにイスラム圈では、町中いたる所にあるモスクから、大音響のスピーカーを使って聖典であるコラーンの朗詠を日に5度放送します。おかげさまで帰国後もしばらくは、時差ボケならぬコラーンボケのために朝早く目の覚める始末でした。イスラム圈に足を踏み入れていつも新鮮に映るのは、善悪はわからないのですが、日常の瑣末を超えたところに生活の軸足をしっかりと据えているこうした人々の確信です。いつまでたっても懲りない俗人の最たる輩である私にとって、視座をまったく変えたこの世界は、いつも頂門の一針になるのでした。

ある村で、100歳と97歳という姉妹を診ました。二人ともこれといった大きな病気はなく元気いっぱい、とてもそんな歳には見えません。これが、平均寿命、男60歳、女65歳というこの国での話です。信じがたいという以上に、その屈託のない笑顔が、人生の快癒を理屈抜きで教えてくれました。また診療を通じて、輝く目を持ったたくさんの子供たちに接することができました。異なった文化を担い未来を無限に彩るこの地のこうした子供たちが、こよなく私たちを励ましてくれました。助けるつもりが、実は助けられたとはこのことです。フィールドワークのやめられないわけは、このあたりにあるのかもしれません。